1 marzo 1896

La battaglia di Adua fu il momento culminante e decisivo della guerra di Abissinia tra le forze italiane e l'esercito abissino. Gli italiani subirono una pesante sconfitta che pose fine alle ambizioni coloniali sul corno d'Africa. La sconfitta ad Adua non avvenne per caso. All'errore fondamentale di sottovalutare l'avversario, si aggiunsero le decisioni sbagliate assunte nel corso degli eventi.

A cura di Giuseppe Bufardeci

ADUA

Ho lavorato tre anni in Etiopia (1988-90 e 1995-96) e ne ho un ricordo bellissimo, sia del paese, una vera perla da un punto di vista naturalistico e storico, sia, soprattutto, degli abitanti, un misto di primitività e antichissima nobiltà.

Il primo marzo in Etiopia è festa nazionale. Quel giorno non mi ero informato di quale ricorrenza si trattasse, ma mi sorpresi che tutti coloro che incontravo e mi conoscevano, si prendessero bonariamente, ma anche orgogliosamente, un po’ gioco di me. Quando mi misero al corrente della commemorazione, l’anniversario della vittoria sugli italiani nella battaglia di Adua avvenuta nel 1896, confesso che avvertii una strana sensazione. Noi italiani, oltre avere rimosso l’evento dalla memoria, libri di storia a parte, abbiamo sempre e solo parlato di sconfitta di Adua, ma adesso per me era chiaro, anche se lapalissiano, che se qualcuno aveva perso evidentemente qualcun altro aveva vinto e a quanto pareva se ne ricordava ancora bene. Quindi mi rassegnai ogni primo marzo in Etiopia, a “subire” dai miei magnifici padroni di casa qualche presa in giro.

Come di consueto per questo scritto la fonte principale è un libro che, secondo me, descrive bene come si svolsero i fatti e da cui ho estrapolato lunghi stralci, legandoli tra loro.

Si tratta di Adua di Domenico Quirico, Oscar Storia Mondadori, 2005.

Altre fonti sono state:

1)Battaglia di Adua (Abba Garima) di Piero Pastoretto;

2)Adua - I perchè di una sconfitta di Giuseppe Governale (www.carabinieri.it);

3)Wikipedia;

4)Treccani.

Giuseppe Bufardeci

ADUA

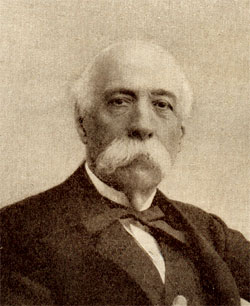

Generale e politico, nel 1860 si unì ai Mille di Garibaldi, rimanendo con le camicie rosse fino al 1866. Nel 1867 prese parte alla battaglia di Mentana, nel 1872 su arruolò nel regio esercito. Divenne colonnello nel 1886. Partecipò come colonnello dei bersaglieri a diverse campagne militari in Eritrea nel 1887, 1890 e 1892. Fu eletto deputato per la destra storica per sei legislature. Designato nel 1891 comandante in capo delle truppe italiane in Africa, nel 1892 fu nominato governatore della colonia Eritrea e comandante in capo delle truppe coloniali col grado di maggior generale. Dopo che, il 21 dicembre 1893, il colonnello Arimondi aveva sconfitto i dervisci1 ad Agordat, attaccò improvvisamente Cassala, nel Sudan, vicino al confine, sostenendo di dover prevenire una massiccia offensiva derviscia attesa per l'autunno. Occupò facilmente Cassala, ma l'impresa rimase sterile di risultati. La campagna militare fu esageratamente glorificata in Italia, e a Baratieri fu conferita la croce di commendatore dell'Ordine militare di Savoia. Dopo Cassala, la situazione andò precipitando verso la guerra, dapprima limitata a spedizioni contro i ras dei territori confinanti con la parte di Eritrea occupata dagli Italiani, poi contro tutto l'Impero etiopico. L'inizio della campagna nel Tigrè, contro le forze di ras Mangascià, che era il signore della regione, fu favorevole a Baratieri: egli riportò alcune vittorie non decisive a Coatit (13-14 gennaio 1895) e a Senafè (15 gennaio 1895), le quali aprirono tuttavia alle forze italiane la via dell'interno. Baratieri, sperando di cogliere l'occasione favorevole per ampliare la colonia Eritrea, passava nel marzo il confine e procedeva all'occupazione di Adigrat, Macallè, Adua e Axum. Tuttavia, dopo Coatit e Senafè Baratieri aveva perso tempo prezioso per risolvere, in senso difensivo o in senso offensivo, la situazione a suo vantaggio. Dopo l'occupazione di Adua, poi, il governo italiano, che aveva acconsentito, se non desiderato, che Baratieri superasse i confini della colonia, insisteva per ragioni di politica interna, dovute al contrasto che opponeva le aspirazioni africane di Crispi alla politica di economie del ministro Sonnino2, perché Adigrat restasse l'estrema propaggine della colonia e venisse pertanto evacuata Adua.

Il problema è che Oreste Baratieri non era un soldato di professione, ma occasionale. Era innanzitutto un garibaldino. E questo in un’Italia in cui il mito risorgimentale si era ben cementato voleva dire molto. Una camicia rossa nell’armadio era un’ottima patente per una buona carriera. Essere stato uno dei Mille contava eccome e Baratieri a 18 anni lo era stato. In più essere nato in provincia di Trento, e cioè un irredento, aggiungeva un ulteriore merito.

Nel 1872 una legge aveva trasformato un garibaldino senza studi bellici, senza accademie e cognizioni strategiche in ufficiale regolare, “per meriti storici” si direbbe oggi. Egli, inoltre, si era portato dietro un’altra dote molto italica, un rosa di amici potenti con cui aveva marciato da Marsala al Volturno: Crispi, Zanardelli e Nicotera, tutti poi diventati importanti uomini politici. Ma una divisa e una promozione non bastano a essere trasformati in un militare ed, infatti, Baratieri, che si era anche lui buttato in politica, era più a suo agio tra i corridoi di Montecitorio che tra le truppe.

Da governatore dell’Eritrea, su incitamento di Crispi, incomincia la penetrazione in Abissinia, non senza qualche difficoltà, soprattutto di bilancio. Il governo di Roma gli lesina i soldi, la colonia deve badare a sé stessa. Presenta le dimissioni, probabilmente con la certezza che vengano respinte ed infatti così è. Crispi privatamente gli scrive: “Trova tu il modo di sciogliere il problema con i mezzi che ti offre il paese. Napoleone faceva la guerra con il denaro dei vinti”.

Baratieri, nell’estate del 1895, si reca in Italia, trionfalmente accolto, ma non ottiene nulla di concreto, salvo l’arruolamento di 1.000 soldati indigeni e 700 quadrupedi. Gli vengono promessi al massimo 9.000.000 di lire, non di più, pena la bancarotta dello stato e per le truppe nazionali si vedrà. Il governo gli ribadisce due concetti chiari, ma inconciliabili: questione finanziaria, non si spende più una lira e successo obbligatorio dinanzi al Parlamento e alla nazione. “Non temere nulla” gli dice Crispi, “io sono fortunato e sotto di me anche in Africa tutto deve andare bene3”.

Un piccolo scontro vittorioso nel Tigré crea l’illusione di una futura facile vittoria. Baratieri telegrafa che non gli servono più i rinforzi, ma il 9 dicembre il disastro dell’Amba Alagi, frutto poi del pasticcio e dell’antipatia e disaccordo tra Baratieri e il suo vice, il generale Arimondi, rimette tutto in discussione. Invece di investigare sulla sconfitta e compattarsi contro il nemico, tutto viene insabbiato nella retorica dell’eroismo. Intanto più di 100.000 etiopi marciavano verso la colonia decisi a buttarci in mare.

Baratieri ne è annichilito, telegrafa che gli servono rinforzi, li riceve, ma non è contento, dice che non sono soldati adatti all’Africa, inoltre mancano i muli e i cammelli per le salmerie.

A Roma, col nemico alle porte, anche se incominciano ad intuire che il governatore non è un Napoleone coloniale, pensano che cacciarlo ora sarebbe un disastro maggiore. Allora si opta per la soluzione peggiore, tenere la situazione sotto controllo direttamente da Roma con i telegrammi e così ci si avvia verso un altro pasticcio ed una sconfitta.

Nei capitoli a venire vedremo poi l’epilogo della carriera di Baratieri dopo la disfatta.

Imperatore d’Etiopia, Leone della tribù di Giuda, Negus neghesti (Re dei re), il prediletto di Dio. Sahle Mariàm, il futuro Menelik II era un uomo prudente, intelligente ed astuto. Non si diventa imperatore d’Etiopia se non si posseggono queste qualità. L’Etiopia non era solo un posto difficile per fare il re, ma era un posto difficile per sopravvivere.

Già restare in vita durante e dopo il parto era un’impresa. La medicina, l’agricoltura, le infrastrutture erano come da noi ai tempi dei Longobardi.

Figlio del re (ras) dello Shoa (una regione dell’altopiano etiope), il padre pur da feudatario, al fine di mantenere una relativa indipendenza del suo regno dal feroce negus Teodoro, ancora bambino lo cede come ostaggio alla corte del negus, che, però gli si affeziona.

Menelik, anni dopo, mandato da Teodoro a domare una rivolta nello Shoa, invece ci rimane, riprendendo possesso delle terre del padre. Il negus Teodoro nel frattempo entrato in conflitto con gli inglesi, viene sconfitto e si suicida. Menelik consolida il suo regno ed inizia una politica di alleanze con le popolazioni limitrofe, i galla e gli egiziani, al tempo padroni del Sudan. Sposa nel 1883 Taitù Batùl4, figlia del ras del Semien.

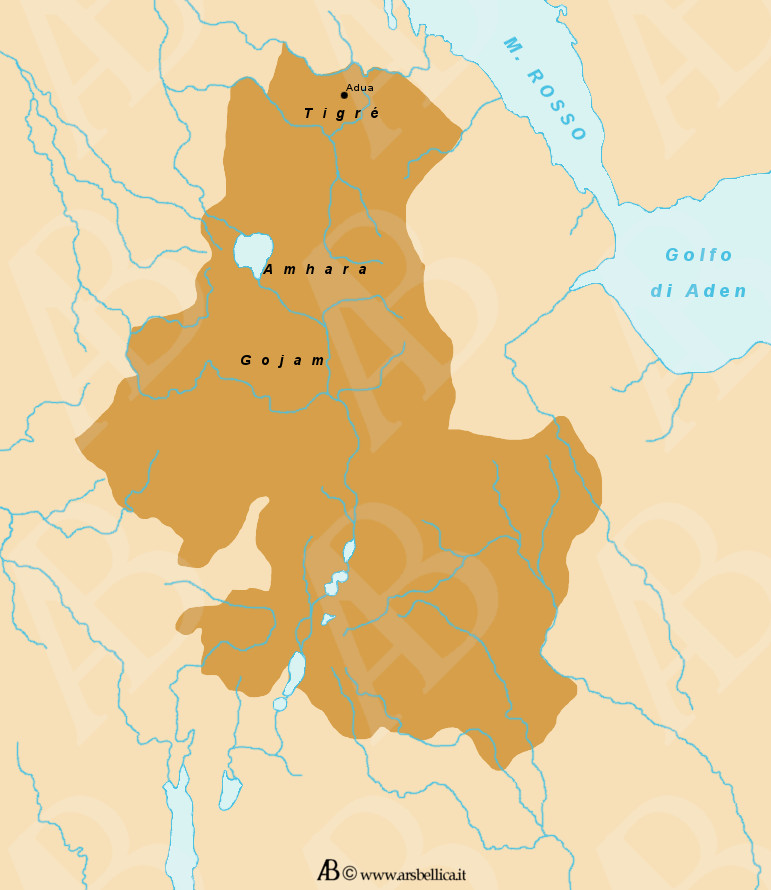

Riuscì a salvare il suo regno dalla conquista del nuovo negus Giovanni IV pur facendo atto di sottomissione. Approfitta poi nel 1889 della morte di Giovanni IV, sconfitto in battaglia dai dervisci sudanesi (oggi si definirebbero dei fondamentalisti islamici africani) per rafforzare ulteriormente il suo potere regionale unendo al suo regno i territori del Tigré e dell’Amara e diventando imperatore d’Etiopia.

Fonda la capitale dell’impero, Addis Abeba (Nuovo Fiore).

Capisce che per sopravvivere alle potenze coloniali non bisognava aggrapparsi alla propria orgogliosa diversità, ma modernizzare l’esercito con armi europee e avere un ruolo nella diplomazia. Riuscì a far entrare la sua nazione nell’organizzazione mondiale della Croce Rossa, la qual cosa politicamente valeva quanto una campagna militare vinta.

Tenne rapporti diplomatici con tutte le potenze straniere europee e con l’Italia firmò il trattato di Uccialli che illuse l’Italia di una facile conquista dell’Etiopia facendone un protettorato, cosa che Menelik II non aveva nessuna intenzione di permettere.

Tra i tanti segnali che il conte Antonelli avrebbe dovuto cogliere, se fosse stato meno ingenuo, e farci riflettere sui gusti e le ambizioni del fedele alleato che ci preparavamo a adottare alla stregua di un parente povero, vi è un episodio accaduto durante la cerimonia di incoronazione a negus di Menelik II. Tra le delegazioni invitate vi era anche quella della Liberia, unico stato indipendente in Africa oltre l’Etiopia. La Liberia era stata inventata da alcune società di antischiavisti che fecero ritornare in Africa dei neri riscattati a suon di dollari dai sudisti. Era una storia molto edificante, ma che poi virò molto male, perché gli ex compagni di sventura dello zio Tom, dopo aver baciato la terra degli avi, cominciarono a trovare insopportabili e troppo primitivi i fratelli africani. Con le tasche ben imbottite di dollari e leggere di umana solidarietà, si erano messi a fare i miliardari e i padroni, rendendo schiave le sfortunate tribù locali.

La delegazione arrivata da Monrovia non stava nella pelle per la gioia di vedere un altro stato africano su cui non sventolava una bandiera europea. Il capo degli inviati incominciò con baldanza a leggere l’indirizzo di saluto al “nostro fratello negro Menelik”. Un ruggito del monarca, che pure barcollava sotto il peso di scettri e mantelli preziosissimi come se fosse un altare, lo gelò. Il neoimperatore, urlando che lui era bianchissimo e che non era certo fratello di “quelle scimmie nere”, li fece frustrare e buttare fuori dalla sala del trono.

1 Da tenere presente che i Dervisci, a parte l’impeto ed il fanatismo religioso, da un punto di vista militare non avevano alcuna possibilità di poter sconfiggere un esercito moderno, ben schierato e deciso a dare battaglia.

2 Sidney Costantino Sonnino (Pisa, 11 marzo 1847 – Roma, 24 novembre 1922) è stato un politico italiano. Ministro delle Finanze e ministro del Tesoro del Regno d’Italia dal 1893 al 1896, riportò il bilancio dello Stato al pareggio e si oppose alla dispendiosa politica aggressiva di Francesco Crispi in Etiopia. Fu Presidente del Consiglio dei ministri dall'8 febbraio al 29 maggio 1906 e dall'11 dicembre 1909 al 31 marzo 1910. Nel 1914 divenne ministro degli Esteri e con tale carica, che conservò fino al 1919, condusse le trattative che portarono alla firma del Patto di Londra con cui l'Italia si impegnava ad entrare nella Prima guerra mondiale contro l’Austria.

3 Su questo sesto senso nostrano e su questa frase ci sarebbero da scrivere enciclopedie, da Cesare a Mussolini.

4 Taitù Batùl (1856 circa - Addis Abeba 1914). Moglie di Menelik II, imperatore d'Etiopia, da lui sposata nell'aprile 1883. Discendente di una famiglia feudale del Semien, prima dell'unione con Menelik aveva già contratto altri quattro matrimoni. Ebbe una certa influenza sulla politica di Menelik. Suo nome di battesimo era Walatta Mikā'ēl ("figlia di Michele", l'arcangelo). Menelik, che spesso tergiversava e rinviava le decisioni sgradevoli rispondendo “Sì, domani” (Ishi, nega), trovava utile avere sua moglie in una posizione abbastanza potente da dire “Assolutamente no” (Imbi) a persone e questioni che egli semplicemente non voleva offendere o rifiutare personalmente. Come risultato, l'imperatrice Taitù era sempre più impopolare, mentre Menelik rimaneva molto amato da tutti a corte.

4 Taitù Batùl (1856 circa - Addis Abeba 1914). Moglie di Menelik II, imperatore d'Etiopia, da lui sposata nell'aprile 1883. Discendente di una famiglia feudale del Semien, prima dell'unione con Menelik aveva già contratto altri quattro matrimoni. Ebbe una certa influenza sulla politica di Menelik. Suo nome di battesimo era Walatta Mikā'ēl ("figlia di Michele", l'arcangelo). Menelik, che spesso tergiversava e rinviava le decisioni sgradevoli rispondendo “Sì, domani” (Ishi, nega), trovava utile avere sua moglie in una posizione abbastanza potente da dire “Assolutamente no” (Imbi) a persone e questioni che egli semplicemente non voleva offendere o rifiutare personalmente. Come risultato, l'imperatrice Taitù era sempre più impopolare, mentre Menelik rimaneva molto amato da tutti a corte.

ADUA

Ho letto che nella storia le battaglie e le sconfitte non sono mai episodi unici, si legano sempre a qualche altra battaglia o sconfitta precedente. Così, non si capisce Adua5 se non si ripercorre quanto era successo trent’anni anni prima a Custoza (24, giugno 1866), in Lombardia, anche se in apparenza possa sembrare impossibile trovare punti di contatto tra due fatti d’arme così lontani come la terza guerra d’indipendenza e la carneficina nel Tigré.

I vertici militari di questo esordiente Regio Esercito Italiano e non più Armata Sarda, tanto per rendere le cose complicate erano ripartite in tre cariche: il re, Vittorio Emanuele II, uomo coraggiosissimo, ma non molto ferrato in tattica. Il suo potere, però, era soltanto nominale (anche questo molto italiano) perché le disposizioni ed i piani tattici toccavano a due tecnici riveriti, Alfonso La Marmora, capo di Stato maggiore, ed Enrico Cialdini, comandante del 4o corpo d’armata. I due, ovviamente, non si amavano e mai avrebbero riconosciuto la superiorità dell’altro. Così avevano pensato bene di dividere in due l’esercito, mettendo i due colleghi uno sul Mincio e l’altro sul Po. Ottima trovata psicologica, con una sola, ma gravissima pecca: vanificava la superiorità numerica, uno dei pochi, ma risolutivi vantaggi che avevamo sugli austriaci, impegnati, sul fronte tedesco, a tener testa a ben altri avversari: l’esercito prussiano di Bismarck6 e Moltke7.

Mentre noi ci impegnavamo a inventare artifizi che non offendessero la suscettibilità dei nostri generali, il comandante nemico, l’arciduca Alberto8, decideva da solo, e con assai maggiore risolutezza, dove schierare le sue truppe, salde e pronte a vendere cara la pelle.

Questa è la prima caratteristica che ritroveremo ad Adua. Dispersione del comando, beghe e gelosie tra capi, confusione su chi dovesse decidere cosa. Ancor più inquietante è il comparire di un sostantivo, “dimostrazione” unito all’inevitabile aggettivo, “energica”, che è il contributo italico alla machiavellica arte della guerra e che trent’anni dopo costituirà l’epitaffio dei nostri sforzi militari e di tanti eroismi. Questo, a riprova, che i generali non imparano mai niente e che per pigrizia preferiscono combattere sempre la guerra precedente, almeno fino a quando una dura batosta li costringe da aguzzare l’ingegno ed ad aggiornarsi. Si studiavano le campagne di Gedeone e dei Maccabei, ma non quelle italiane. E dire che La Marmora, alla richiesta dei nostri alleati prussiani di coordinare lo sforzo dei due eserciti, aveva raccomandato al suo inviato a Berlino, generale Govone9, di non “immischiarsi troppo nelle faccende di laggiù”, perché noi avevamo i nostri modi di fare la guerra.

Il generale decide di portarsi avanti per scovare il nemico, ma senza rischiare molto, poiché per la carriera una mezza sconfitta è meglio di una disfatta totale. I prussiani predicavano, già da Napoleone, da cui avevano appreso a loro spese dure lezioni su cui meditare, che lo scopo della guerra è la battaglia risolutiva su cui impegnare tutto quello che si ha per annientare il nemico, senza perdersi in tatticismi eccessivi.

La Marmora, mediocre stratega mediterraneo, va avanti a casaccio senza sapere dove stia il nemico, sparpaglia le sue forze e viene attaccato senza capire, se non dopo ore, dove vuole arrivare l’offensiva nemica. Inoltre riesce nel miracolo di combattere in una condizione di inferiorità numerica.

Il generale gira di qua e di là scambiando opinioni con i subordinati e battute con il re, il quale intuisce, a ragione, che la cosa migliore sarebbe contrattaccare risolutamente, ma nessuno gli dà retta, lui è solo il comandante nominale. A Adua, Baratieri, buon allievo di La Marmora, si troverà nella stessa antipatica condizione. I soldati al contrario si battono benissimo e sono molto motivati, vogliono contrattaccare appena si accorgono che il loro comandante è energico ed ha mantenuto il controllo.

Questo spiega perché Custoza fu una sconfitta in cui il vincitore ebbe il doppio di morti del vinto.

Il fiasco totale, invece, è nei comandi che non sanno che pesci prendere e cercano di guadagnare tempo, mentre l’arciduca imperversa tra i nostri reparti senza ordini.

Gustoso l’aneddoto del comandante in capo, il quale sul monte Croce si trova sotto l’attacco austriaco che ha preso d’infilata le sue truppe mal disposte. Il re sopraggiunge e si lamenta di avere avvertito, inascoltato, di non gettarsi in avanti, oltre il Mincio, così mal organizzati. E La Marmora risponde con filosofico fatalismo, che non si addice molto ad un comandante di eserciti: “Vostra Maestà dice bene, ma non si può saper tutto”. Più che un dialogo tra antichi strateghi di Tito Livio sembra una chiacchierata da osteria. Inoltre, impossibile dimenticare che La Marmora alla ricerca della soluzione tattica si unisce a un gruppo di sbandati in fuga, fermandosi solo a Goito, a chilometri dai combattimenti, abbandonando tutti. Eppure gli italiani resistono, anzi qualche reparto avanza contrattaccando. Quanto somiglia questa ritirata a quella penosissima di Baratieri di cui non si sa più nulla per una giornata intera, lasciando i suoi uomini senza ordini e senza guida.

Alle 13:30 la battaglia per La Marmora era già perduta. Eppure le truppe italiane erano ancora intatte e avrebbero potuto attaccare al fianco un nemico che ormai aveva dato tutto quello che poteva dare. Cialdini intanto se ne stava tranquillo ad aspettare notizie (che forse sperava cattive).

Del resto c’era l’indomani in cui ci si poteva prendere la rivincita; allora suonò la ritirata con soldati italiani in avanzata disperati per quell’ordine di retrocedere. La Marmora fu persino tentato di arretrare oltre il Po, fermato solo dalle occhiatacce degli altri generali. Perfino Cialdini ripiegò di gran carriera. Aveva di fronte solo pochi battaglioni austriaci di territoriali, che ancora anni dopo, increduli, raccontavano come avevano messo in fuga l’esercito italiano. Insomma perdemmo, ma non fu una di quelle sconfitte che ricompattano e rinforzano le coscienze dei popoli. Il fatto è che perdemmo male, non accorgendoci che potevamo vincere, anzi gettando via la vittoria. E quando finalmente avanzammo, lo facemmo in modo un po’ meschino, davanti a noi non c’era più nessuno, gli austriaci erano andati a tamponare il fronte tedesco dove Moltke, che la guerra la sapeva fare, stava puntando senza cincischiamenti verso Vienna.

Poi tanto per completare il quadro ci fu pure la sconfitta navale di Lissa, dove pur avendo una netta superiorità in navi sia corazzate che lignee, fummo sconfitti in maniera così umiliante, da far dire all’ammiraglio austriaco, schernendoci: “Navi di legno comandate da uomini con la testa di ferro hanno sconfitto navi di ferro comandate da uomini con la testa di legno”.

5 La battaglia di Adua è stata anche chiamata meno comunemente la battaglia di Abba Garima dal nome dell’altura prima della città di Adua.

6 Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (Schönhausen, 1o aprile 1815 – Friedrichsruh, 30 luglio 1898) primo cancelliere della Germania unita di cui fu l’artefice. Determinò, attraverso un sistema di alleanze, un equilibrio in Europa isolando la Francia e contenendo le dispute tra Austria e Russia.

7 Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (Parchim, 26 ottobre 1800 – Berlino, 24 aprile 1891) generale e feldmaresciallo prussiano, per trent’anni capo di Stato Maggiore dell’esercito prussiano. Considerato uno dei grandi geni militari paragonabili a Napoleone per la sua capacità di manovrare grandi eserciti. Grandi qualità mise in mostra anche nel campo logistico, organizzativo e, soprattutto, nella creazione del moderno lavoro di stato maggiore, creando un nuovo metodo di direzione delle forze armate sul campo, rimasto praticamente immutato, nei suoi concetti fondamentali, fino ad oggi. Diresse le guerre della Prussia contro l’Austria nel 1866 e la Francia nel 1870 sconfiggendole entrambe.

8 Alberto Federico Rodolfo d'Asburgo-Teschen (Vienna, 3 agosto 1817 – Arco, 2 febbraio 1895) è stato un generale austriaco. Noto anche come l'Arciduca Alberto, principe imperiale, arciduca D'Austria, principe reale di Ungheria e Boemia, duca di Teschen. Vincitore a Custoza contro l’esercito italiano, fu chiamato a prendere il posto del generale Benedek sconfitto a Sadowa dagli Austriaci. La sua decisione cruciale fu di richiamare a Vienna uno dei tre corpi d'armata già stanziati in Veneto, aggiungendola alle truppe ritiratesi dalla Boemia. Ciò gli consentì di costituire una nuova linea difensiva lungo il Danubio, la quale, tuttavia, non venne mai messa alla prova, dal momento che l'imperatore Francesco Giuseppe, fortemente influenzato dalla richiesta della municipalità di Vienna di dichiarare la capitale città aperta, stabilì di avviare colloqui di armistizio. Gli storici militari austriaci hanno sostenuto che tale decisione fosse quanto meno affrettata, stante il notevole apparato difensivo organizzato da Alberto. Ed è certo quest'ultimo ebbe una qualche influenza nell'indurre Bismarck ad assai ragionevoli termini di pace. Lo svantaggio principale riguardò, in effetti, il fronte italiano, ove l'esercito imperiale non seppe in alcun modo arrestare la successiva avanzata del Garibaldi e del Medici in Trentino, e quella del Cialdini attraverso il Veneto, da Ferrara sino oltre Udine. Era uno dei maggiori possidenti di terre dell’impero e ne divenne uno dei maggiori industriali. A Vienna fu colpito da una terribile, quanto incredibile, sciagura: durante un ricevimento in un castello fuori città, la sua terza figlia, Arciduchessa Matilde d'Austria, appena diciottenne, lasciò cadere la sigaretta che stava fumando sul vestito da sera, che prese fuoco e ne causò la morte di fronte all'intera famiglia.

9 Giuseppe Govone (Isola d'Asti, 19 novembre 1825 – Alba, 26 gennaio 1872) è stato un generale, politico e agente segreto italiano. Partecipò a tutte le guerre d’indipendenza, durante la guerra di Crimea caricò a Balaklava insieme alla Brigata leggera inglese. Ministro della Guerra nel 1869, ebbe nel 1870 un crollo mentale e si ritirò dalla vita pubblica. Morì suicida nella sua casa di Alba.

ADUA

La storia di Adua incomincia a Napoli nel momento in cui i fanti italiani si imbarcano per raggiungere l’Eritrea, la lontana colonia aggredita da un primitivo imperatore chiamato Menelik. Fino a quel momento Custoza è stata l’unica battaglia combattuta dall’esercito del Regno d’Italia e quella sconfitta pesava ancora enormemente sulla coscienza nazionale.

Il vizio d’origine del nuovo esercito era nel non essere sorto nuovo, giovane, fresco e già armato come Minerva dalla testa di Giove. Era il frutto compromissorio di una combinazione di tanti eserciti diversi gettati nella mischia senza curarsi se i vari elementi fossero compatibili tra di loro. Lo scheletro era formato da ufficiali del vecchio esercito sardo-piemontese. Uomini coraggiosissimi, ma anche ignorantissimi, molti anzi si facevano un vanto pubblico di questa mancanza di cultura. Eppure i tempi erano cambiati, gli eserciti si muovevano occupando decine di chilometri quadrati. Il genio di uno solo non bastava più.

Un secondo difetto, radicato anche in alcuni protagonisti della battaglia di Adua, consisteva in un’insofferenza nei confronti dei colleghi che indossavano la nuova divisa dopo aver lasciato quella dei Borboni o del Gran Duca di Toscana ed erano ormai magna pars delle nuove armate del regno. Con quelli arrivati dalle ex provincie austriache di Modena si era creata una certa solidarietà che nasceva dal reciproco rispetto, era gente che ci sapeva fare. Con gli altri, invece, i piemontesi proprio non legavano, facevano vita appartata e talvolta nei rapporti personali si sfioravano la xenofobia ed il razzismo. Gli ex ufficiali borbonici erano chiamati napulitan, i toscani etrusc e quelli che avevano servito l’ambigua moglie di Napoleone, Maria Luigia granduchessa di Parma, i “soldati del salame”, avendo la nobildonna introdotto nel rancio dei suoi soldati la specialità locale anche se poco pratica e poco marziale.

Contribuiva anche il fatto che spesso questi ufficiali non avevano mai combattuto e si erano segnalati per il rapido tradimento dei loro amatissimi sovrani o, peggio ancora, avevano conquistato le loro ultime medaglie combattendo contro garibaldini e piemontesi.

Un altro problema era che gli ufficiali della vecchia armata sarda continuavano a parlare ed impartire ordini in dialetto piemontese, nonostante le nuove severissime disposizioni che in servizio imponevano la lingua italiana. Per la maggior parte delle reclute per lo più analfabete e che parlavano solo il loro dialetto, era un problema insuperabile, ma per gli ufficiali piemontesi era un punto d’onore, e ne nascevano episodi tragicomici, che dimostravano ancora quanta strada bisognava percorrere per raggiungere l’agognata unità.

Celebre l’episodio di un capitano che riceveva le reclute per la registrazione: “Come vi chiamate?”. “Cavagna Pietro”(cavagna: cesta in dialetto piemontese). “Furé, ca lu scriva in italian: “Cesta Pietro”.

Non era solo folclore, però, le nuove disposizioni sulla lingua italiana provocarono persino richieste di congedo. Un colonnello non riusciva a spiegarsi l’improvvisa decisione di dimettersi da parte di tre abilissimi furieri; alla richiesta delle motivazioni essi risposero in coro: “Perché non si può più tenere la disciplina”. Il colonnello si mostrò alquanto stupito, immaginandosi chissà quali episodi di ammutinamento sfuggitigli. “Signùr dopo ca l’han butà l’comand “attenti!” invece del “guarda vui” ai è noun ca pia la pusisiun e ca staga cito ‘n rango” (Signore da quando hanno imposto il comando “attenti” invece del “guarda vui”, non c’è più nessuno che si metta in posizione e stia in silenzio).

Senza poi parlare delle sperequazioni che esistevano tra gli ufficiali a seconda dell’arma di provenienza, anche se i regolamenti teoricamente non lo avrebbero permesso. I genieri e gli artiglieri (l’arma di Napoleone) erano considerate le teste più fini e istruite, anche se esisteva l’altrettanta forte mentalità che tutta questa cultura poi non servisse a molto e che contava il “mordente”.

Arma a parte poi era la cavalleria, riservata a nobili teste e ricconi, anche se in evidente declino, il tempo delle cariche ormai era praticamente finito. Ma siccome nulla è più conservatore dell’esercito si continuavano a sfornare reggimenti di cavalleria che si esercitavano alla carica come ai tempi di Pastrengo10.

In più per evitare che entrassero nella nobile arma dei parvenu e la inquinassero, il regolamento imponeva un deposito di 4.000 lire per l’acquisto di due cavalli.

I fanti, invece, che formavano il gran corpo delle armate erano considerati un po’ gli iloti del nostro esercito e ci sarebbero voluti i calvari delle trincee del Carso per rivalutare l’arma. Si narrava che le signorine piemontesi di buona famiglia si facessero in quattro per impreziosire il loro salotto con un cavallerizzo od un artigliere, ma quando si presentava un ufficiale di fanteria commentavano scuotendo il capo e prevedendo una caduta di stile: “A l’è un brav fieul, ma a l’è mac ‘d’fanteria” (è un bravo ragazzo , ma è solo un fante). Comandare una brigata di fanteria era considerato un compito semplicissimo per gli ufficiali delle altre armi, in Africa metà dei comandanti provenivano dai ranghi parrucconi dell’artiglieria. Erano tempi in cui ufficiali dei bersaglieri e alpini (recenti corpi speciali di fanteria che cercavano di distinguersi per non finire travolti da così scarsa considerazione) venivano trasferiti per punizione tra i fanti di leva. Passò inosservata la gaffe di un parlamentare che, nella foga del suo intervento, in cui stava trattando di occupazioni veramente plebee usò questa infelice metafora: “Attribuzioni adatte solo a ufficiali di fanteria”.

Oggi è difficile immaginarlo, ma al tempo, l’esercito era il fulcro della nazione, lo strumento della sua sopravvivenza. I militari tutti, facevano parte di una élite, il prestigio era di diritto. Le parate militari dei giorni di festa, i cambi della guardia, in tutti i centri urbani grandi e piccoli che fossero, erano occasioni per raduni di popolo festante. E non venivano considerate cerimonie inutili, intanto rafforzavano la religione patria, era passato solo un soffio da Porta Pia, ed erano considerate un indice di buona preparazione dei soldati. Un colonnello le cui truppe sfilavano bene in parata riceveva un encomio che magari faceva dimenticare un comportamento non molto buono alle manovre militari. Insegnare a piegare a destra e sinistra era facile, bastavano quindici giorni e persino quelle mandrie di poveracci che arrivavano nei centri mobilitazione senza alcuna disciplina imparavano. Il principio ispiratore del metodo pedagogico che secondo i militari dava sempre ottimi risultati era sempre lo stesso: l’abitudine. La frase più comune che si sentiva dal tenente al generale era: “Si è sempre fatto così”. E questo principio valeva anche per la tattica e la strategia, e qui erano dolori, perché gli avversari non sempre erano abituati all’abitudine e magari a farsi sconfiggere. Ma ciò che creava più problemi agli istruttori erano le delizie del regolamento che, per un’ora al giorno, erano impartite alle reclute. Il capitano Tancredi Fogliani, riverito autore del regolamento di disciplina di quei tempi, doveva aver anima di scrittore e artista, ma non certo di psicologo. Aveva ecceduto nei ghirigori dello stile e puntato alla ben tornita prosa, forse per dimostrare che talenti letterari pulsavano anche sotto il ruvido panno delle divise, ma non si era certo preoccupato delle caratteristiche del suo pubblico, stagionati scolari, che dovevano mandare a memoria quelle massime. Per esempio la definizione del termine cardine, l’architrave su cui si regge quella cattedrale di obbedienza che era il servizio militare, la parola “ordine”. Nell’enciclopedia di concetti già dati a questa parola simbolo della disciplina militare, lui era andato a cercare il più difficile: “L’ordine è l’abito di tener ogni cosa al suo posto”. E mentre sul tener ogni cosa a posto possiamo intenderci, i guai venivano da quell’ “abito”, che era per i soldati arrivati dalla campagna del Veneto o dell’Aspromonte più complesso del concetto di ragione di Hegel. Finiva così che, interrogata, la maggioranza rispondeva per le spicce: “L’ordine è l’abito” e non c’era verso di cavargli altri sostantivi, verbi e predicati.

Le reclute mostravano un robusto senso pratico anche per le altre domande in cui riducevano la prosa del povero Fogliani all’osso: “Che cos’è lo Statuto?” Si chiedeva al poveretto, aspettandosi di veder fiorire un piccolo trattato di diritto costituzionale in cui si esaltasse la munifica bontà del re di Sardegna che aveva barattato il loro essere tali per volontà di Dio con la più mutevole volontà della nazione. E loro invece tranciavano: “É la prima domenica di giugno”, che era appunto la data in cui si festeggiava quella munifica regressione monarchica e naturalmente si veniva passati in rivista.

Queste difficoltà evidentemente non insegnavano nulla ed il principio di mandare tutto a memoria era infrangibile, peraltro anche nella scuola normale era lo stesso. Il principio veniva, però applicato, anche dove la lezione pratica sarebbe stata molto più opportuna, cioè nell’istruzione delle armi, che poi all’epoca erano quasi esclusivamente i fucili. Terminato la lunga lista dei pezzi che componevano il fucile retrocarica Wetterli, termini ripetuti all’infinito invariabilmente storpiati in un guazzabuglio di dialetti della penisola, altrimenti non se ne veniva fuori. Seguiva il corso di puntamento che consisteva principalmente, non nel prendere la mira e allenarsi ad usare il fucile, ma nel memorizzare alcuni concetti fondamentali: “Che cos’è un bersaglio o come si definisce la linea di mira? Risposta: “La visuale che dall’occhio destro del tiratore passa pel fondo della tacca di mira, sfiora la sommità del mirino e va all’oggetto che si vuole colpire”.

A Adua le truppe di Baratieri dovettero trarre gran giovamento, allorché migliaia di abissini si precipitarono a passo di corsa, davanti alla loro linea di mira e certo senza aspettare di farsi ben inquadrare. Al tempo in cui stavamo per sbarcare in Africa, 1880-85, era anche di moda una stramba teoria per cui si insegnava ai soldati di non sparare al centro del bersaglio, ma alla parte inferiore, sulla base del principio che, se non si era un tiratore provetto, si sparavano più colpi lunghi che corti e allora è meglio puntare, per esempio, sul rimbalzo, sperando che andasse bene per combinazione statistica quello che non funzionava per abilità. Ma il metodo pedagogico-militare raggiungeva l’apice nelle scuole elementari istituite nel 1873 in un momento di ispirazione nel cercare di sconfiggere l’analfabetismo che tra le reclute raggiungeva praticamente il cento per cento. Anche qui con subalpina baldanza venne stabilito che i soldati analfabeti sarebbero rimasti sotto le armi finché non avessero superato l’esame finale che dimostrava la loro capacità di saper leggere e scrivere. Legge draconiana, ferocissima, se si tiene conto che in barba al diritto romano e longobardo aveva valore retroattivo. C’erano soldati della classe 1848 con la ferma che all’epoca durava cinque anni che rischiavano di tornare a casa dopo lustri se non facevano passi da gigante a scuola. L’esame divenne così per molti un incubo e, quasi quasi, i disgraziati speravano in una pietosa pallottola che rendesse inutile quella mostruosa prova per riguadagnare la condizione di civili. Eppure c’erano ufficiali che affermavano di preferire i soldati analfabeti perché non avevano troppi grilli per la testa. Fortunatamente i governi non condivisero l’opinione e mantennero la regola, anche se poi, per le solite ragioni di bilancio nel 1886, l’esame finale fu abolito perché appesantiva troppo le classi di leva di soldati ripetenti. Un altro principio in gran voga, che sembrava potesse facilitare l’apprendimento, fu il metodo Capurro che accostava una lettera ad un oggetto, la e per esempio veniva accostata ad un orecchio, alla s un serpente , la g gli occhiali e così via. Ma il Capurro non aveva considerato che quegli irriducibili testoni finivano poi per confondere in una babele lettere e oggetti e non avanzavano di un passo. Allora gli ufficiali, imprecando contro le pensate dei comandi e il buon Capurro, tiravano fuori i soliti cartelloni e procedevano con il consueto sillabario. L’alfabetizzazione fu, però, nonostante stramberie ed aspetti grotteschi, un passo importante nella crescita del paese.

Per i giovani, quasi tutti contadini, che si ritrovavano sotto le armi, il tempo era scandito diversamente da come erano abituati, alba-tramonto-stagioni, anche la rigidità nell’abbigliamento e l’uso dello stesso non era certo abituale per loro. A marzo, per esempio, anche se avesse fatto un caldo soffocante, si doveva indossare il cappotto. I bersaglieri avevano una mantellina per la pioggia, ma da indossare solo se la pioggia fosse stata battente. Ci mancava solo che un bersagliere per una scrosciatina si riparasse come un borghese qualsiasi. Era da chiarire, però, quale fosse la soglia del maledetto aggettivo “battente”. Un maggiore interrogato a riguardo aveva risposto: “È battente quando cadendo a terra rimbalza ad altezza d’uomo”.

E proprio a novembre, quando poteva iniziare una pioggia battente, le reclute iniziavano l’addestramento che durava non meno di sei mesi, quattro ore al giorno. Si impiegavano ore sull’attenti, presentat’arm e sulla testa troppo piegata a destra o a sinistra, riposo e pied’arm. Il clou era l’allineamento in cui i prussiani erano maestri, ma che a noi sembrava ostico più dell’alfabeto turco. In genere tutto finiva sempre con una gran confusione. Questo tipo di addestramento settecentesco sollevava le proteste anche degli allievi ufficiali della recentemente istituita Accademia di Modena. Nelle piazze militari si organizzavano anche manovre a fuoco, che, cagnara a parte, non erano mai molto entusiasmanti da un punto di vista militare. Le manovre sul terreno, poi, si svolgevano sempre in direzione delle cucine da campo, perché all’ora del rancio, mezzogiorno, non c’era deroga. Con tali accorgimenti il nemico, evidentemente affamato pure lui, aveva la compiacenza di farsi annientare da una provvida Blitzkrieg e tutto finiva allegramente davanti ai pentoloni.

Le marce erano un po’ la nostra specialità, vigeva il detto napoleonico: “Volete vincere? Fate quaranta chilometri al giorno”. Non era una formalità, almeno una volta alla settimana trenta chilometri con zaini affardellati. Questo imperativo è stato così difeso dai vertici militari che ancora nel 1940, lo Stato Maggiore era convinto dell’inutilità di spendere in automezzi, tanto la fanteria sarà sempre destinata a “muoversi e a manovrare con le proprie gambe”. Parole di un maresciallo d’Italia. Peccato che gli stati maggiori nemici la pensavano diversamente.

Con tali premesse, spessissimo, le grandi manovre risultavano in un disastro. Nel 1875 per la presentazione ufficiale del nuovo esercito ai grandi d’Europa, inglesi, francesi, russi, alla presenza del Kaiser Guglielmo I, il nuovo dio della guerra e l’austriaco Francesco Giuseppe, adesso un caro nemico, l’impressione non fu buona, anche se gli ospiti furono molto diplomatici. Fecero bella figura solo i bersaglieri e gli alpini, proprio i due corpi al tempo più disprezzati dai nostri vertici militari. Per far fronte alla prospettiva di un fiasco era stata inventata la figura dell’ufficiale intrattenitore. Un simpaticone capace di divertire i colleghi con battute, barzellette, aneddoti, conversatore elegante e forbito, in grado in un batter d’occhio di distrarre la gallonata e troppo curiosa platea dei colleghi esteri nel momento in cui la manovra mostrava qualche intoppo e l’insalata dei reparti si faceva più clamorosa e umiliante. Lui parlava e quelli non si accorgevano che intanto una divisione si stava districando da un penoso ingorgo con un altro reggimento.

Cominciava in quegli anni ad emergere una nuova figura di ufficiale, l’addetto allo Stato Maggiore, visto dal resto del corpo ufficiali con un misto di invidia, avversione e sospetto, sentimenti del resto non privi di fondamento. Una battuta sosteneva che per entrare nello Stato Maggiore bisognava essere “nobili, biondi e di artiglieria”. Ma, a parziale rettifica, qualcuno aggiungeva maligno che bastavano due “b”, cioè “bel e biond”, e una “c”, cioè “ciula” ovvero “stupido” in dialetto piemontese. E pensare che secondo il parere unanime degli studiosi di strategia, la creazione dello stato maggiore aveva rappresentato un evento rivoluzionario. Napoleone era caduto anche perché continuava a pensare la guerra in solitudine, quando ormai era diventata un affare così complesso che richiedeva una sorta di trust di cervelli esperti e allenati che se ne occupasse in tempo di pace.

Il copyright spettava, manco a dirlo, ai prussiani che avevano trasferito sui campi di battaglia valori nuovi e fino ad allora giudicati con degnazione: l’organizzazione, la tenacia, la lenta accumulazione delle risorse, lo studio del terreno e dei trasporti, la psicologia del nemico e dei propri soldati e l’intendenza che nei secoli di ferro era considerata una cosa da civili o da facchini. Insomma scienza, arte e mestiere mescolati insieme secondo Moltke, fino alla prima guerra mondiale autentico Aristotele della filosofia della guerra.

Che in Italia lo Stato Maggiore non fosse molto popolare tra gli addetti ai lavori era abbastanza spiegabile.

Era infatti il contrario di tutto quanto ci entusiasmava, un metodo che stroncava pratiche che a noi piacevano moltissimo, cioè garibaldinismo e zuavismo, intesi come mitologia dell’assalto risolutore, dell’impeto e della baionetta che in guerra sono indispensabili, ma non quando vengono usati per compensare l’improvvisazione e la disorganizzazione. Questo del garibaldinismo era un’eredità pericolosa quando non collegata al buon senso di Garibaldi che l’aveva applicata con metodo e genialità, mentre gli epigoni la consideravano una specie di pietra filosofale. Insomma, imperava la teoria garibaldina che l’animo e la baionetta valgano di più del calibro dei cannoni, castroneria che ci avrebbe portato dritti a Caporetto ed El Alamein. Però almeno non eravamo in ritardo, lo Stato Maggiore era stato istituito da quel super reazionario di Vittorio Emanuele I, solo che invece di concentrare le menti militari più brillanti, divenne il rifugio di burocrati e sfaccendati amici del re o di influenti cortigiani che appesantivano i comandi di chiacchiere inutili.

Insomma il sogno era di avere uno Stato Maggiore alla prussiana, capace di vittorie come Sedan e Sadowa ed invece ci si doveva accontentare di un branco di scribacchini arroganti.

Fino a che non si capì, che il segreto era istituire un’università bellica: la Scuola di Guerra. L’accesso era estremamente selettivo, i posti per anno erano pochi e l’ammissione era legata alla benevolenza degli insegnanti. Il risultato fu che chi davvero voleva specializzarsi, doveva prima imparare l’italianissima arte di destreggiarsi tra intrighi, basse manovre e intrallazzi a cui era legato il successo.

Machiavellismi a parte la scuola era molto dura e severa. Bisognava ripetere ossessivamente, annotare, trascrivere, tanto che gli ufficiali sposati ricorrevano all’aiuto delle mogli e gli scapoli a un copista11, e queste maratone cartacee imponevano un duro lavoro serale e notturno. Gli esami erano un ripetere a memoria le lezioni dei professori stando ben attenti a non mostrare opinioni troppo personali o a non infervorarsi troppo. Era considerato un indice di indisciplina, piuttosto che di carattere, e si rischiava l’esclusione.

Chi non schiattava prima e passava l’esame finale, otteneva il brevetto con la formula magica: “Idoneo allo Stato Maggiore”. E qui cominciava il bello, perché l’ufficiale veniva assegnato in qualche ufficio dello Stato Maggiore dove passava il tempo ad addestrarsi ai wargame, copiati in genere dai prussiani, esercitazioni tattiche teoriche seguite da ricognizioni sul terreno, che poi spessissimo erano piacevoli passeggiate a cavallo nella campagna romana.

Insomma, dalla scuola uscivano, in genere, riveriti somari che andavano a rinverdire la già pessima fama di “bel, biond e ciula” con cui gli ufficiali “normali” si vendicavano di quei saccenti colleghi con il fregio dell’aquila d’oro.

Fu proprio l’Africa a chiarire quanta distanza corresse tra le ambizioni e la realtà.

La Scuola di Guerra dell’Esercito italiano fu istituita a Torino nel 1867. Da 1947 la sede è stata Civitavecchia (oggi questa storica sede ospita il Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito).

La Scuola di Guerra dell'Esercito di Civitavecchia è stata un istituto militare superiore per la formazione avanzata per ufficiali di carriera dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, con posti riservati per ogni corso anche a ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza e a ufficiali di forze armate straniere di paesi amici, tutti in possesso di spiccati requisiti e con diversi anni di esperienza, per la frequenza di corsi di perfezionamento propedeutici all'assunzione di responsabilità di alto livello. I corsi, originariamente strutturati su tre anni accademici, recentemente erano ridotti a due. La selezione avveniva per concorso per titoli ed esami ed era riservata normalmente a capitani anziani o a maggiori. Agli ufficiali che frequentavano con successo il corso superiore di SM per legge veniva attribuito un vantaggio di carriera consistente nella collocazione in ruolo in posizione antecedente di uno o più anni rispetto al posto occupato prima della frequenza del corso. Il conseguimento del titolo di scuola di guerra costituiva altresì un importante titolo valutabile negli avanzamenti a scelta nonché presupposto per lo svolgimento dei più delicati incarichi di SM e di comando.

La SdG ha visto più volte mutare il suo ordinamento nonché l'iter formativo dei suoi frequentatori, fino alla più recente dislocazione dei Corsi di Stato Maggiore presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito a Torino e alla fusione del Corso Superiore di Stato Maggiore con l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) in Roma.

10 Località poco a nord di Verona dove si svolse una battaglia della prima guerra d’indipendenza avvenuta il 30 aprile 1848. Il Secondo corpo d’armata dell’esercito sardo, comandato dal re Carlo Alberto, sconfisse l’esercito austriaco comandato dal maresciallo Radetzky.

11 [NdA]. Almeno da questo punto di vista fino al 1963 non era cambiato molto. Ricordo a casa mia, mio padre, allora capitano (ahimè d’artiglieria), frequentatore (si chiamavano così) della Scuola di Guerra (sita al tempo a Civitavecchia), passare nottate con i colleghi a trascrivere e copiare e le mogli effettivamente davano anche una mano.

ADUA

La dinastia imperiale etiopica, rovesciata nel 1977 dal colpo di stato militare di Hailé Menghistù12, affonda le sue radici in un passato talmente remoto da poter essere definito addirittura “biblico”. Secondo la tradizione, il suo fondatore Menelik I sarebbe nato dagli amori di re Salomone e della regina di Saba, in un periodo che gli storici collocano intorno al 1.000 - 950 a.C. La leggenda narra che Menelik si sarebbe rifugiato nella città di Axum, posta nell'Acrocoro etiopico, e vi avrebbe fondato nel 986 il cosiddetto “Regno di Axum” o axumita.

Cinque secoli più tardi Erodoto accenna alla presenza di un già solido impero africano in Etiopia, quando riporta la notizia di un'ambasceria persiana che era rimasta impressionata dalla fiera bellicosità dei popoli che lo abitavano.

La regione fu evangelizzata nel IV secolo d.C., ma in seguito la Chiesa etiopica seguì l'eresia monofisita di Eutiche, rompendo così i contatti con Roma e Costantinopoli per darsi una propria gerarchia ecclesiastica che faceva capo ad una sorta di pontefice locale detto l’abuna. L'adesione alla religione copta rimase tanto salda e connaturata tra gli etiopi che, pur essendo praticamente circondati da genti di fede musulmana, si è sempre mantenuta intatta. È interessante a questo proposito sapere che lo stesso nome di Abissinia, con il quale si usa definire il paese, è di origine araba (mentre Etiopia è di derivazione greca), e deriva dalla tribù yemenita degli Habashàt che fusero la propria stirpe semitica con le popolazioni negroidi originarie.

Il regime politico della regione si conservò stabile nei secoli assumendo un'organizzazione di tipo feudale con al vertice il negus, o imperatore, ed i suoi ras, ovvero l'aristocrazia terriera e militare che governava, godendo di molta libertà, le varie province. Come tutti i regimi feudali, quello del Leone di Giuda era perciò caratterizzato da un assai debole potere centrale e da un equilibrio alquanto precario, perché scosso da ribellioni e conflitti tra l'imperatore e la nobiltà; equilibrio capace però di rinsaldarsi istantaneamente quando una minaccia esterna faceva prevalere il fortissimo sentimento nazionale che accomunava popolo e aristocrazia.

L'immobilismo delle istituzioni etiopiche subì una notevole scossa agli inizi del XVIII secolo, quando i ras assunsero una potenza e un'indipendenza sempre più spiccate. La crisi convulsiva in cui era caduto lo Stato risultava tanto più grave in quanto, alle endemiche lotte civili interne, si aggiungevano negli anni Ottanta del secolo i pericoli esterni che insidiavano la stessa indipendenza etiopica: la calata dei dervisci musulmani dal Sudan e la penetrazione coloniale italiana dall'Eritrea.

Il 26 gennaio 1887 una colonna di 500 uomini tra nazionali, indigeni (i celebri ascari) ed irregolari, comandata dal tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, che portava gli approvvigionamenti per la guarnigione del forte di Saati, cadde in un'imboscata presso il colle di Dogali. I guerrieri del ras Alula, circa 100.000 uomini, lasciarono in vita soltanto quei soldati che, feriti, furono creduti morti. Si trattava della prima significativa battuta d'arresto del colonialismo italiano dal 1882, allorquando era stata occupata Assab. Le perdite italiane assommarono a 423 soldati e 22 ufficiali. Gli abissini ebbero un migliaio di morti. Agli eroici caduti di Dogali, forse non tutti i romani lo sanno, fu dedicato un obelisco ed una piazza antistante la stazione Termini, che infatti si chiama Piazza dei Cinquecento.

Due anni dopo il negus Giovanni IV moriva nella battaglia di Metemma contro i dervisci, aprendo così il consueto travagliato periodo della successione al trono, che dipendeva dalla scelta dell'assemblea dei ras; un'assemblea che, di solito, fondava le proprie decisioni sul potere militare e sulla capacità di corruzione dei candidati.

12 Mènghistu Hailè Mariàm, detto il Negus Rosso (Uelaita, 21 maggio 1937), è un militare, politico, nonché primo capo di Stato etiope. Essendo stato condannato a morte per i crimini perpetrati durante il suo regime, vive in esilio in Zimbabwe.

ADUA

Chi dice che gli italiani non sanno mai quello che vogliono?

Su certi punti, anzi, siamo irremovibili.

Vogliamo la grandezza senza spese, le economie senza sacrifici e la guerra senza morti.

Il disegno è stupendo: forse difficile da effettuare.

(Ferdinando Martini, Lettere 1860-1923)

Come è stato già detto, l'interesse italiano per l'Africa, allora contesa e conquistata palmo a palmo dagli stati europei, era iniziato nel 1882. In quell'anno infatti il Ministero Depretis13 acquistò dall'armatore Rubattino di Genova la baia di Assab, che la compagnia di navigazione usava come scalo carbonifero per le sue navi. L'entusiasmo per il nuovo indirizzo della politica del Regno, che nel medesimo 1882 si collegava con Germania ed Austria nella Triplice Alleanza assurgendo a pieno titolo al rango di grande potenza, fu notevole negli ambienti della Sinistra al potere, e vi fu chi disse, come il ministro degli Affari esteri Mancini, con un'espressione indovinata, che “Le chiavi del Mediterraneo stanno nel mar Rosso”.

Contemporaneamente l'Inghilterra del premier Gladstone14, preoccupata dall'espansionismo verso meridione del movimento islamico dei dervisci, che oggi si direbbe fondamentalista, guidati da un uomo carismatico che si faceva chiamare Mahdi15, “Profeta”, il quale stava assediando a Khartoum il generale Gordon16, invitò l'Italia ad occupare Massaua, allora protetta soltanto da una piccola guarnigione egiziana, per costituire un antemurale all'avanzata incontrollabile delle bande musulmane.

Avvenne così che, il 25 febbraio 1883, il colonnello Tancredi Saletta sbarcò sulla costa prospiciente la città con un battaglione di 1.000 bersaglieri, e dette inizio alla costruzione di quella colonia che, dopo un certo tergiversare del governo sui vari nomi possibili, fu chiamata Eritrea.

Le autorità italiane si trovarono subito di fronte a due problemi militari: opporsi ai seguaci del Mahdi a nord-ovest, e penetrare in direzione dell'Abissinia ad ovest. Il primo sarebbe stato risolto brillantemente nelle quattro successive vittorie di Agordàt (27 giugno 1890), Serobèti (26 giugno 1892), della seconda Agordàt (21 dicembre 1893) e di Cassala (17 luglio 1894). L'espansione verso l'entroterra che precedette la campagna contro i dervisci portò invece allo scontro fra il più giovane regno d'Europa (35 anni) ed il più antico impero d'Africa (2700 anni). Scontro durante il quale i leoncelli italiani ebbero da imparare dal vecchio Leone di Giuda.

Un mese dopo l'episodio di Dogali, nel febbraio del 1887, il presidente del Consiglio Depretis rassegnò le dimissioni, ma Umberto I le respinse e il Gabinetto subì solo un rimpasto. Lo stanco ed ammalato statista sarebbe, però, sopravvissuto ancora solo poco tempo, poiché la morte lo colse in luglio, e l'incarico del nuovo Gabinetto fu offerto all'ex ministro degli Interni Francesco Crispi.

Francesco Crispi (Ribera, 4 ottobre 1818 – Napoli, 12 agosto 1901) è stato un patriota e politico italiano. Fu presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia nei periodi 29 luglio 1887 - 6 febbraio 1891 e dal 15 dicembre 1893 - 10 marzo 1896.

Avvocato e patriota, ebbe un ruolo decisivo nel convincere Garibaldi a compiere la spedizione dei Mille. Proclamata l'Unità d'Italia, abbandonò le posizioni repubblicane, aderendo alla monarchia. Divenuto presidente del Consiglio (1887-91), fu fautore di una politica “forte” all'interno e all'estero, sostenne la Triplice Alleanza (con Germania e Austria) in chiave antifrancese e promosse l'espansione coloniale. Tornò al governo nel 1893 e fronteggiò con durezza la protesta sociale (Fasci siciliani, moti in Lunigiana). Fu travolto dal naufragio delle ambizioni coloniali nella sconfitta di Adua.

La reazione dell'opinione pubblica all'eccidio di truppe italiane in Africa fu scomposta: accanto alle manifestazioni di orgoglio nazionale offeso si levarono proteste popolari contro la politica del Ministero ed anche i cinici commenti da parte di personalità politiche che tendevano a minimizzare l'entità della sconfitta. Destò ad esempio scalpore il commento del ministro degli Affari esteri Di Robilant, il cui parere era di non dare “troppa importanza ai quattro predoni che possiamo avere tra i piedi in Africa”. Ma il Governo non ebbe neppure l'appoggio degli uomini di cultura: Carducci si rifiutò di partecipare ad una commemorazione dei morti di Dogali e D'Annunzio li definì “i quattrocento bruti morti brutalmente”.

Certo è comunque che Crispi era la personalità meno adatta ad abbandonare una partita rischiosa, anche quando questa era stata cominciata da altri. Uomo tutto d'un pezzo, ex rivoluzionario mazziniano, ex garibaldino, Crispi aveva subìto nell'età matura il fascino della granitica figura di Bismarck e cercava di applicare, nel clima politico ancor immaturo dell'Italia di allora, i metodi e gli intenti del “Cancelliere di Ferro”. L'obiettivo di fondo dei suoi due ministeri, tra il 1887 e il 1896, era quello di consolidare l'Italia nel rango di grande potenza europea; e per un tale nobile scopo qualunque cosa contribuisse al prestigio della nazione, fosse una capitale profondamente trasformata da un piano regolatore, un colonialismo coronato da successi militari o una rapida espansione dell'industria e dell'economia, veniva perseguita con ostinata volontà e rigida determinazione.

Già nell'ottobre del 1887 partivano dall'Italia due grossi contingenti agli ordini del generale Di San Marzano, il Corpo Speciale d'Africa ed il Corpo di Rinforzo (13.000 uomini e 1.300 quadrupedi). Pochi mesi dopo, in aprile, il San Marzano ritornò in patria con buona parte delle truppe e venne sostituito dal generale Antonio Baldissera17 (l'unico alto ufficiale dell'Esercito che da giovane avesse militato nelle file austriache) il quale, con le pur magre forze a disposizione, ristabiliva energicamente la situazione militare e, approfittando della morte di Giovanni IV, riprendeva persino una moderata penetrazione verso il Tigré abissino (occupazione di Cheren e dell'Asmara), destinata ad essere proseguita più tardi dal generale Oreste Baratieri, un ufficiale dal passato garibaldino.

13 Agostino Depretis o De Pretis (Mezzana Corti, 31 gennaio 1813 – Stradella, 29 luglio 1887) è stato un politico italiano aderente alla sinistra storica. Fu presidente del consiglio per nove mandati.

14 William Ewart Gladstone (Liverpool, 29 dicembre 1809 – Castello di Hawarden, 19 maggio 1898) è stato un politico inglese. Ha fatto parte del Partito Liberale. È stato Primo Ministro del Regno Unito quattro volte.

15 Muhammad Ahmad ibn al-Sayyid 'Abd Allāh ibn Fahl, detto il Mahdi (Dongola, 12 agosto 1844 – Omdurman, 22 giugno 1885) è stato un capo religioso e politico sudanese.

16 Charles George Gordon (Woolwich, 28 gennaio 1833 – Khartum, 26 gennaio 1885) è stato un generale britannico, eroe nazionale sudanese. Conosciuto in Cina come il Gordon cinese, in Africa come Gordon Pascià e in Sudan come Gordon di Khartum, fu un valente ufficiale e un coordinatore dell'esercito britannico, morto durante l'assedio di Khartum da parte dei seguaci sudanesi di Muhammad Ahmad. Eroe nazionale sudanese, fu nominato cavaliere dell'ordine del Bagno e viene ricordato per le sue imprese in Cina ed in Africa del Nord.

17 Antonio Baldissera (Padova, 27 maggio 1838 – Firenze, 8 gennaio 1917) è stato un generale italiano. Nato da famiglia povera, la madre, rimasta vedova, lo porta a Udine dove è affidato alle cure del vescovo della città friulana. Il giovanissimo Antonio è accolto nella prestigiosa accademia militare di Wiener Neustadt il 29 ottobre 1849 (probabilmente grazie all'interessamento del vescovo stesso), all'età di appena 11 anni. Compiuto il regolare corso di studi e superati gli esami, inizia la sua brillante carriera militare nel Reggimento della fanteria di linea arciduca Ranieri N° 59, dove entra col grado di sottotenente di prima classe nel 1857. Promosso sottotenente di seconda classe, avanza a primo tenente il 27 maggio 1859, quando la guerra contro il Piemonte ed i suoi alleati francesi è già scoppiata. La sua esemplare condotta tenuta nel corso dei combattimenti lungo il fiume Sesia, come ufficiale di stato maggiore aggiunto al 7o Corpo d'armata, viene premiata, sebbene a posteriori, con la concessione della croce al merito militare (Ordine d'Armata N° 46 del 17 dicembre 1859). Passato effettivo nel Corpo di stato maggiore generale e promosso capitano di seconda classe il 20 luglio 1859, entra nel 7o Battaglione cacciatori da campo il 1o luglio 1860 dove avanza di prima classe nel 1864. Nel 1866, all'invito dei patrioti veneti a lasciare l'esercito austriaco, rispose che la gratitudine verso la casa imperiale per i benefici ricevuti glielo impediva. Con questo grado partecipa alla breve campagna del 1866 in Italia, aggregato allo stato maggiore del Corpo d'armata del luogotenente maresciallo di campo Maroičić. La sua buona prova nell'espletamento di questo suo incarico a Custoza, gli vale il sovrano riconoscimento di lode. Nell'ultima parte del conflitto viene trasferito al 37o Battaglione cacciatori ma poi rientra nei ranghi del 7o Battaglione. All'atto della cessione del Veneto all'Italia viene esentato dal giuramento di fedeltà all'imperatore e passa in forza al Regio Esercito dove si distingue per rigore e professionalità.

ADUA

La sorte sembrò venire in aiuto a Crispi nella partita ancora sospesa con l'Abissinia. Alla morte del negus Giovanni IV, uno dei pretendenti alla successione era il ras dello Shoa Menelik che, pur non essendo uno dei nobili più potenti, poteva tuttavia vantare una presunta discendenza diretta (il suo stesso nome ne faceva fede) dalla dinastia salomonica. Menelik d'altra parte coltivava da anni rapporti di amicizia con le autorità italiane in Eritrea e sembrava il candidato perfetto per i nostri progetti coloniali.

Artefice di un accordo diplomatico con Menelik, il quale, in cambio dell'appoggio politico contro i suoi nemici e della fornitura di armi e denaro, una volta diventato negus prometteva di accettare il protettorato italiano sull'Etiopia, fu il conte Antonelli18. Egli intendeva usare, in realtà, uno strumento vecchio quanto l'imperialismo: il sistema di assoggettare uno Stato attraverso la formale amicizia ed alleanza anziché attraverso la guerra esplicita. Lo aveva adoperato, ad esempio, Scipione quando favorì Massinissa nei confronti del suo rivale Siface in Numidia; lo avevano adottato, in moltissime occasioni, le autorità coloniali di tutto il mondo quando si trattava di inserirsi in qualche bega tribale, e per lo più aveva dato buoni frutti. Quasi sempre. Ma non in quella occasione. Menelik infatti sottoscrisse il trattato di Uccialli (località del nord dell’Etiopia) quando era ancora ras nel 1889, ma l'articolo numero 17, quello che più interessava Crispi, era differente nelle due versioni, quella italiana e quella amarica.

La versione italiana recitava infatti così:

“Sua Maestà il re d’Etiopia consente di servirsi del governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni d’affari che avesse con altre potenze o governi”.

Mentre la versione amarica recitava:

“Sua Maestà il re d’Etiopia può trattare tutti gli affari che desidera con altre potenze o governi mediante l’aiuto di Sua Maestà il Re d’Italia”.

In poche parole il riconoscimento del protettorato italiano sull'Etiopia non c’era affatto nella versione etiopica. Quanto poi alla linea di confine tra l'Eritrea e l'Impero abissino, si rimandava ad ulteriori accordi diplomatici che non vi furono. Infine, allorché Menelik si fu impadronito del pieno potere, nel 1893 denunciò il trattato stesso.

L'Etiopia cominciò ad acquistare armi da fuoco e munizioni, sfruttando anche il prestito di 4 milioni di lire ricevuto dall'Italia dopo la firma del trattato di Uccialli. I principali fornitori di armi per l'esercito del negus furono la Russia (l'unico governo europeo a parteggiare esplicitamente per l'Etiopia) e la Francia (ancora in pessimi rapporti con l'Italia per via della questione dello “schiaffo di Tunisi19”), ma anche l'Italia stessa, che vendette al negus diverse migliaia di moderni fucili Carcano Mod. 91 e una fornitura di quattro milioni di cartucce, di vitale importanza per l'esercito etiope che non disponeva di fabbriche di polvere da sparo.

Nell'eterna favola della volpe e del corvo era stata l'Italia, che credeva di impersonare la volpe astuta, a recitare la parte del corvo sempliciotto. Se si voleva l'Etiopia, bisognava conquistarla con le armi.

La partita con il “fedifrago” Menelik non poteva certamente dirsi chiusa con l'inganno di Uccialli. Sotto il governo Crispi, poi con quello Di Rudinì20, con il primo governo Giolitti21 e infine con il secondo governo Crispi, le truppe del governatore Oreste Baratieri occuparono diverse località di confine approfittando della rivalità fra i ras ed i capi locali e nel mese d’aprile del 1895 il Tigré; vennero combattute e vinte anche modeste battaglie a Cohatit e Senafé, ed occupate le zone di Adigrat e Adua: Menelik non voleva o non poteva reagire alle provocazioni, ma le truppe che l'Italia riusciva a mandare in Africa Orientale, dopo il grande sforzo fatto con i corpi del Baldissera, erano estremamente scarse. D'altra parte l'attenzione e l'apprensione dei governi erano concentrate su ben altre questioni: la controversia doganale con la Francia, gli scandali politici, il deficit del bilancio, i fasci siciliani, i disordini in Lunigiana, i tempestosi rapporti con la Chiesa. In questo marasma di incombenze gravi e pericolose per la sicurezza del giovane Regno d'Italia, i governi metropolitani trascuravano di impartire alle autorità in Eritrea delle direttive strategiche di largo respiro; sicché esse facevano quel che potevano, approfittando degli endemici conflitti locali per erodere qualche fetta di territorio abissino e piantarvi il tricolore. Ma non è così, con l'improvvisazione e l'empirismo politico, che si conquista una colonia.

18 Antonelli Pietro, conte. Viaggiatore e diplomatico (Roma 1853 – Firenze 1901). Recatosi (1879) come privato in Etiopia, nello Shoa, soggiornò colà a lungo, adoperandosi attivamente per stabilire rapporti di amicizia fra l'allora ras dello Shoa (e poi imperatore d'Etiopia), Menelik, e l'Italia, che riuscirono a essere da lui concretati ufficialmente in un primo trattato di amicizia e commercio stipulato nel 1883. Questa politica, che mirava a legare Menelik e il suo paese permanentemente all'Italia, naufragò con il malinteso sorto circa l'articolo 17 del trattato di Uccialli, negoziato e stipulato dallo stesso Antonelli nel 1889. Deputato dal 1890, fu sotto F. Crispi sottosegretario agli Esteri (1894), poi ministro a Buenos Aires (1895) e a Rio de Janeiro (1897).

19 Lo schiaffo di Tunisi fu un'umiliazione subita dall'Italia nel 1881 ad opera dei francesi, che stabilirono il protettorato sulla Tunisia, obiettivo delle mire colonialistiche italiane. Il governo italiano, da tempo interessato al controllo coloniale della Tunisia, registra la conquista francese della regione nordafricana. L’impotenza dell’azione diplomatica del governo di fronte alle ambizioni coloniali francesi denuncia lo scarso peso internazionale del Regno d’Italia.

20 Antonio Starabba marchese di Rudinì (Palermo, 6 aprile 1839 – Roma, 6 agosto 1908) è stato un politico e prefetto italiano. Fu più volte ministro e fu presidente del Consiglio dei ministri italiano nei periodi: 6 febbraio 1891 - 15 maggio 1892 e 10 marzo 1896 - 29 giugno 1898.

21 Giovanni Giolitti (Mondovì, 27 ottobre 1842 – Cavour, 17 luglio 1928) è stato un politico italiano, più volte presidente del Consiglio dei ministri. Nella storia politica dell'Italia unita, la sua permanenza a capo del governo fu una delle più lunghe.

ADUA

Se andiamo avanti tutti sono con noi, se ci fermiamo o torniamo indietro tutti sono contro di noi. (Antico detto etiopico)

Sembra opportuno a questo punto, prima di esaminare il fatto d'arme di Adua, gettare uno sguardo al sistema organizzativo, arretrato ma sufficientemente efficace, dell'esercito etiopico con il quale ci scontrammo in quella dolorosa giornata. Innanzitutto, all'epoca di Menelik II non esisteva un unico esercito nazionale, ma tanti eserciti quante erano le regioni amministrative dello Stato governate dai singoli ras locali. Tutti gli eserciti però avevano la medesima disposizione tattica e l'identico meccanismo di leva, che erano rimasti praticamente immutati nei secoli.

Secondo una stima di origine italiana risalente al 1887, l'impero etiopico poteva mettere in campo circa 145.000 guerrieri estremamente bellicosi, la chiamata alle armi avveniva in tutto il paese. A questo punto ogni gruppo familiare era obbligato a fornire almeno uno dei propri componenti, il quale veniva retribuito durante la campagna con derrate alimentari e comunque un pasto al giorno. I più valorosi potevano poi ricevere donazioni in terre e gradi di maggiore o minore prestigio nella gerarchia militare.

Durante la marcia l'esercito nel complesso, ed ogni suo singolo reparto, anche il più piccolo, si muoveva nella medesima formazione che sarebbe stata assunta in battaglia, con il vantaggio che ogni uomo occupava negli spostamenti lo stesso posto destinato ad assumere nel combattimento, e che le truppe erano già praticamente schierate e pronte allo scontro in qualsiasi istante dell'itinerario percorso. Le tappe, dato il clima particolarmente caldo, duravano soltanto cinque ore, dalle sette del mattino a mezzogiorno; poi uomini ed animali riposavano e si rifocillavano per il resto della giornata.

L'organizzazione militare degli abissini, come abbiamo detto, era piuttosto rudimentale, in quanto non prevedeva né colonne di salmerie né una parvenza di apparato logistico, poiché i guerrieri stessi, con i loro muletti, si occupavano di trasportare tutto ciò che occorreva per sé (bagagli, viveri, armi e tende) e per la rapida costruzione dell'accampamento imperiale. A tal fine erano divisi in otto particolari categorie di portatori. Per fornire solo qualche esempio, i kodda erano adibiti al trasporto degli otri per l'acqua, i guebbar a quello dei forni da campo, delle lenticchie e della farina, i saten-ciagn portavano il pane già confezionato, mentre agli urari, che marciavano e combattevano tra le prime file, era affidata la tenda dell'imperatore (adderach) e quella dell'imperatrice (elfign).

Lo schieramento tipico degli etiopici in battaglia era a croce greca, cioè con i quattro bracci uguali. Il braccio che procedeva in testa, o avanguardia, era guidato da un alto ufficiale chiamato fitaurari; quello che costituiva l'ala destra era invece comandato dal cagnazmàcc (comandante dell’ala destra); quello di sinistra dal grazmàcc (comandante dell’ala sinistra), ed infine quello posteriore, la nostra retroguardia, dal mobò. Il degiàcc (comandante della porta) era un grado equivalente al nostro generale, ma in tempo di pace significava governatore di una provincia. Ufficiali di grado inferiore erano gli ieshambél, “comandanti dei mille”, i shambél, “comandanti dei duecentocinquanta” ed i balambaràs, “capi dei cavalieri armati di corazza”, talvolta un semplice titolo onorifico.

L'esercito abissino amava attaccare battaglia all'alba, giudicata l'ora più propizia, e nel giorno di martedì.

In caso di combattimento, il centro della croce e la retroguardia rimanevano a protezione dell'imperatore, dei dignitari e di quello che per noi sarebbe lo stato maggiore; l'avanguardia si precipitava istantaneamente all'attacco del nemico, e contemporaneamente le due ali si allargavano per avvolgerlo.

ADUA

La guerra sbagliata, nel momento sbagliato e contro la gente sbagliata. (Omar Bradley, Parla un soldato)

Tra gli anni 1890 e 1895 il Negus non si mosse, delegando di fatto ai suoi dignitari e nobili di periferia il compito di vedersela con gli Italiani. In verità egli non poteva rinunciare a difendere l'Impero, ma stava consolidando il proprio potere e acquistando armi moderne da compiacenti fornitori francesi e britannici, che non si lasciavano sfuggire nessuna occasione per mettere il bastone tra le ruote alla malferma “bicicletta” coloniale italiana.

Nel 1895 Menelik si sentì finalmente pronto a scendere in campo con il suo esercito imperiale e cominciò a muoversi verso la regione dello Shoa, la sua terra di origine. Ai segnali d'allarme che Baratieri lanciava a Roma, il Governo rispose con l'invio di appena tre battaglioni: tre battaglioni di rinforzo per operare contro un'armata superiore ai 100.000 uomini.

Con tali misere forze il maggiore Toselli, che si trovava nella zona di Amba Alagi, ed il tenente colonnello Galliano, che comandava il vicino forte di Macallé, non potevano ottenere nessun risultato diverso da quello che effettivamente ottennero: farsi annientare salvando almeno, con il loro epico sacrificio, l'onore militare d'Italia.

Il 7 dicembre 1895 un reparto comandato da Toselli e composto da un battaglione e da poche truppe indigene, venne attaccato ad Amba Alagi da tre colonne di guerrieri galla e tigrini. Gli etiopici prima misero in crisi l'ala sinistra italiana che dovette ricorrere alle riserve, poi investirono il centro ed a fine mattinata completarono l'accerchiamento. Costretti alla ritirata, con le alture alle spalle, Toselli ed i suoi seppero morire gloriosamente.

Contro il forte di Macallé, difeso da un pugno di valorosi, si spuntarono invece gli assalti del nemico. Galliano resistette pervicacemente e si rifiutò di cedere fino a che non gli giunse dal Comando l'ordine della resa, e dal negus in persona, ammirato da tanto coraggio, ottenne l'onore delle armi.

Il sacrificio di così tante vite non era stato però inutile: il generale Baratieri ebbe il tempo di organizzare apprestamenti difensivi nelle zone di confine, mentre lo stesso Menelik preferì non saggiare la capacità di resistenza italiana e scelse di marciare verso Adua. Questa manovra, erroneamente interpretata come un segno di debolezza, accompagnata dalle notizie che l'esercito imperiale era in difficoltà di approvvigionamenti e dalla considerazione che i suoi guerrieri non erano riusciti a conquistare neppure il minuscolo forte di Macallé, generò purtroppo un facile ottimismo nel Comando italiano: così, mentre gli abissini ci stimavano giustamente dei forti avversari ed applicavano la classica tattica dilazionatoria di attirarci in profondità nei loro territori per allontanarci dai rifornimenti e dalla posizioni fortificate, governo e militari pensarono invece che fosse giunto il momento di far conoscere al negus la superiorità delle armi e dei soldati italiani.

Gli europei vinsero praticamente tutti i conflitti coloniali in cui furono coinvolti anche se persero alcune battaglie. Ogni regola ha, però, delle eccezioni, e l'eccezione in questo caso è costituita dalla guerra Italo-abissina. Questa fu persa, non solo per incapacità militare, ma anche perché la nazione non aveva le necessarie risorse economiche e neppure l'orgogliosa ed ostinata fermezza di volere la rivincita dopo la prima seria sconfitta.

ADUA

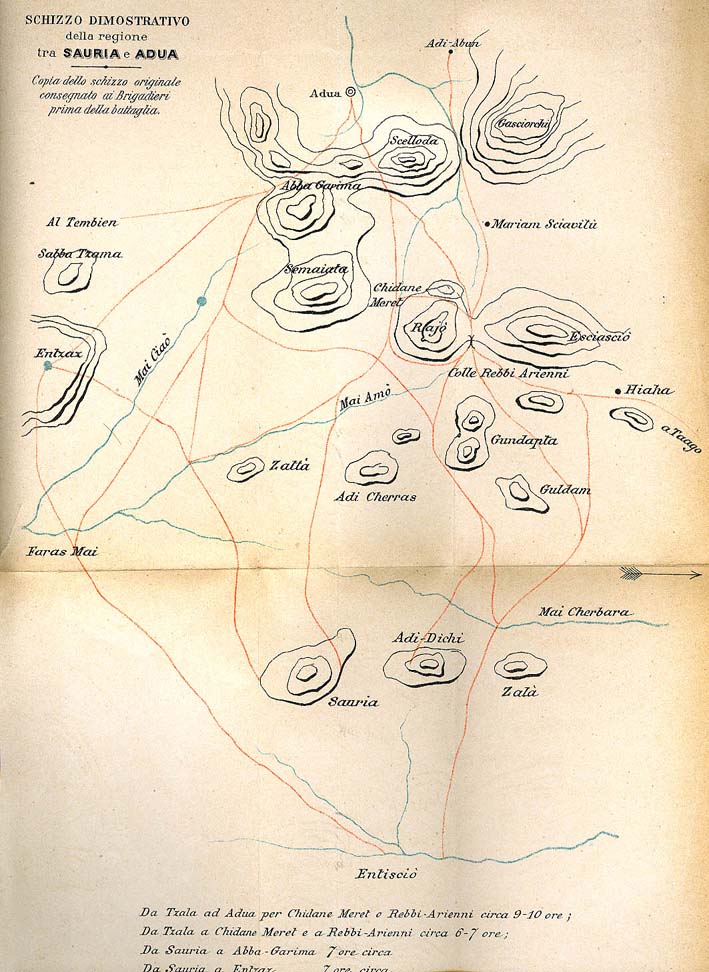

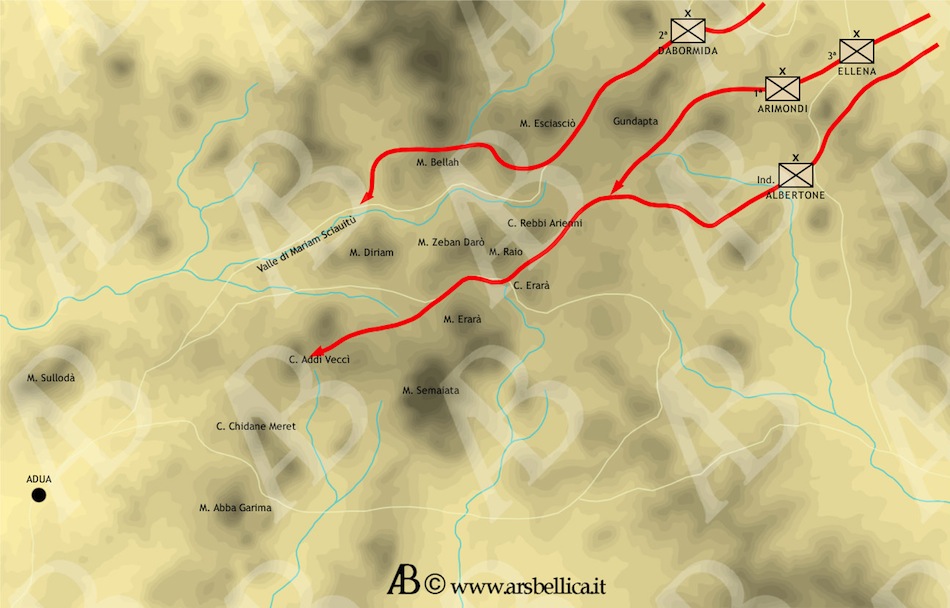

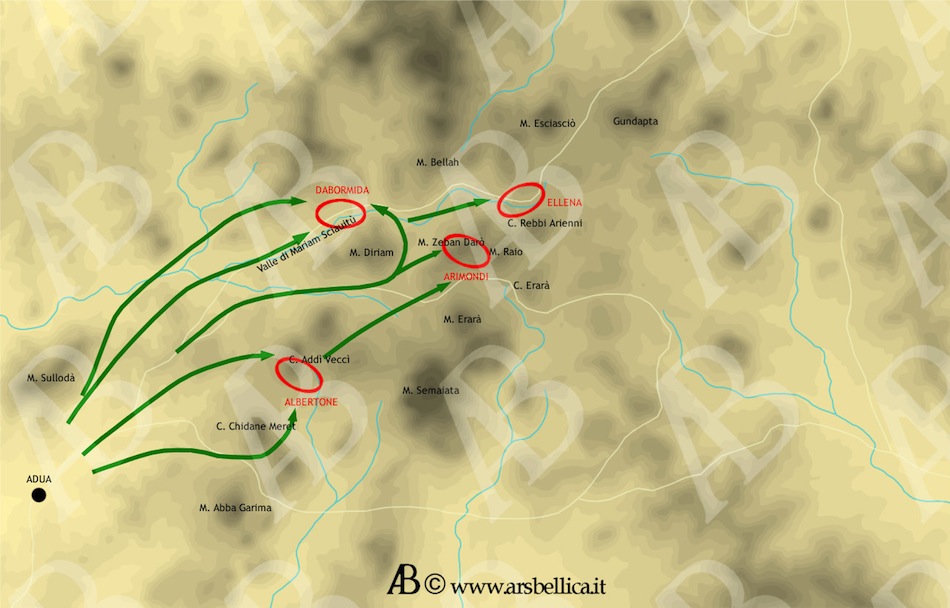

Il 21 febbraio 1896 l’esercito italiano era accampato sulle alture del monte Saurià, regione dell’Entisciò. Da quel sito si potevano osservare le varie sommità che come di gradino in gradino conducevano a Adua.

L’obbiettivo italiano era frapporsi tra il nemico e le non molte strade che portavano alla colonia. Baratieri aveva con sé 16.000 soldati, Menelik II si pensava tra 80.000 e 100.000.

Le truppe italiane, quando videro che gli etiopi si erano spostati ad Adua, avevano fatto uno sforzo notevole e faticosissimo per raggiungere quella posizione strategica, 450 chilometri di marcia. Il nemico preannunciava l’intenzione di prendere la strada che da Gundapta portava alla colonia. Le marce si erano protratte anche per otto ore, superando passi e dirupi che avrebbero fatto impallidire anche un montanaro trentino.

La qualità delle truppe non era certo delle migliori, si dice che quando, in Italia, i colonnelli ricevettero l’ordine di selezionare un contingente dei loro soldati per la colonia, la scelta fosse ricaduta sui puniti, sui piantagrane e sugli indisciplinati.

Baratieri era molto preoccupato, non tanto dal negus che continuava a sfuggirgli e si rifiutava di sacrificare il suo esercito contro dei soldati europei ben trincerati, ma quanto da Crispi che lo bombardava di telegrammi. Crispi aveva un talento speciale per essere terribile e sapeva farsi ubbidire.

Il 19 dicembre lo assillarono in due, Crispi e il ministro della guerra, Stanislao Mocenni22: “A lei responsabile delle operazioni di guerra non manchi oculata prudenza e siano unica guida la opportunità militare e la necessità di non impegnarsi a fondo a rischio di un nuovo insuccesso”. Ma era la prudenza che lui aveva usato fin dal principio e che fino al giorno prima avevano definito pusillanimità! Non aveva ancora finito di leggere e di stupirsi che era arrivato un altro messaggio. Ancora lui Crispi: “Il governo non intende far politica di espansione né fare spedizioni militari all’interno dell’Abissinia. Intende chiedere al Parlamento solo i mezzi necessari per la difesa della colonia respingendo il nemico. Telegrafi se per questi obbiettivi occorrono altri rinforzi oltre i primi nove battaglioni e le tre batterie in partenza e quanti”. Un labirinto di intrighi ministeriali che in più registrava un preoccupante passaggio dal tu al voi.

Passati soli quattro giorni, gli ordini di prudenza erano già diventati isterici inviti a darsi da fare “in nome del prestigio della bandiera” e a “rioccupare la terra bagnata dal sangue italiano”.

“Dovresti conoscere la forza del nemico per poterti decidere se convenga far una campagna offensiva o mettersi sulla difensiva”, incalzava Crispi. “Nei due sistemi da seguire bisogna determinare il numero degli uomini necessari. Deciditi, non perdere tempo”. Questo era il tono con cui parlava al governatore.

Baratieri era ormai sicuro che il vecchio amico lo aveva rinnegato a scapito delle sue manovre politiche.

Anche il giorno di Natale era stato un calvario di sollecitazioni telegrafiche. Ancora il 7 gennaio: “Il governo ti ha mandato quanto hai richiesto di uomini e armi. Il paese aspetta un’altra vittoria e io l’aspetto autentica tale da definire per sempre la questione di Abissinia. Bada a quello che fai. Ci va dell’onor tuo e della dignità dell’Italia nostra. Io non ti chiedo un piano di guerra. Ti chiedo soltanto che non si ripetano le sconfitte”.

Il 23 gennaio ne giungeva un altro dello stesso tono.

Baratieri poteva solo ripetere per l’ennesima volta le sue argomentazioni di come non fosse sufficiente mandare uomini, ma occorressero reparti organici. In Italia intanto, e questo il governatore lo sapeva perché leggeva anche lui i giornali, era un susseguirsi di insulti e accuse contro di lui, il governatore impotente. Avvezzo alle sottili armi ministeriali, sapeva che si stava procedendo per distruggerlo.

I telegrammi e i commenti riservatissimi di Crispi e dei ministri cominciavano ad arrivare chissà come mai sui tavoli delle redazioni dei giornali, mentre le sue risposte rimanevano segrete e misteriose.

Poi c’erano i generali del ministero, quelli delle guerre sulla carta, che spedivano ai capi piani di come si conquista la vittoria.

Si pretendeva di comandare per telegrafo sotto la spinta dell’opinione pubblica e dell’impazienza. Dei problemi veri, come i muli, i cammelli, i trasporti non si parlava. I cammelli dai 5.000 necessari si erano ridotti a 2.300, per giunta in cattive condizioni. I cammellieri in perenne rivolta contrattuale fuggivano con i loro animali (e il carico) a decine ogni notte.